अगर सर्वकालिक महान नागस्वरम कलाकारों की सूची बनाई जाए, तो सौ वर्षीय वेदारण्यम वेदमूर्ति का नाम निश्चित रूप से उस सूची में शामिल होगा। 10 सितंबर, 1924 को जन्मे और केवल 38 साल तक जीवित रहने वाले वेदमूर्ति ने अपने महत्वपूर्ण रूप से संशोधित वाद्य और उसके अनूठे स्वर के माध्यम से अपना नाम हमेशा के लिए अंकित कर दिया। उन्होंने एक ऐसी शैली अपनाई, जो शांति और सूक्ष्मता पर आधारित थी।

वेदमूर्ति के जीवन के बारे में बीएम सुंदरम की स्मारकीय कृति मंगला इसाई मन्नारगल में अच्छी तरह से लिखा गया है। उनके नाना बहुमुखी प्रतिभा के धनी अम्माचत्रम कन्नुसामी पिल्लई थे, जिनके अधीन नागस्वरम के विशेषज्ञ टीएन राजरत्नम पिल्लई ने अपने कौशल को निखारा। वेदमूर्ति ने कन्नुसामी के बेटे एके गणेश पिल्लई के अधीन गायन और नागस्वरम दोनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

युवावस्था में वेदमूर्ति ने कुछ फिल्मों में अभिनय और गायन किया था, जिनमें थायुमानवर भी शामिल है, जिसमें एम.एम. दंडपाणि देसिकर मुख्य भूमिका में थे।

दिलचस्प बात यह है कि नागस्वरम की स्वर गुणवत्ता में मिठास के बारे में बात करते समय सबसे पहले वेदमूर्ति का नाम दिमाग में आता है। फिर भी, सभी विवरण बताते हैं कि उन्हें स्वाभाविक रूप से मधुर स्वर का उपहार नहीं मिला था, और अपने शुरुआती दिनों में, उनकी शैली जटिल अंकगणितीय पैटर्न पर महारत दिखाने पर अधिक केंद्रित थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने नागस्वरम में उलवु (नोट बजाने के लिए सात छेदों वाला पाइप) और अनसु (अंत में शंक्वाकार खंड) के बीच एक धातु विस्तार डाला, जिसके परिणामस्वरूप एक समृद्ध, बजने वाला स्वर प्राप्त हुआ।

हालांकि यह सच है कि वेदमूर्ति ने इस वाद्य यंत्र में कुछ बदलाव किए थे, लेकिन ऐसा करने में उनके प्रयासों को बहुत कम आंका गया है। सौभाग्य से, संशोधित वाद्य यंत्र अभी भी उनके भाई थविल उस्ताद वेदारण्यम बालसुब्रमण्यम के पास सुरक्षित है। इसकी जांच करने पर कुछ महत्वपूर्ण बारीकियां सामने आई हैं।

संशोधित टोनल गुणवत्ता

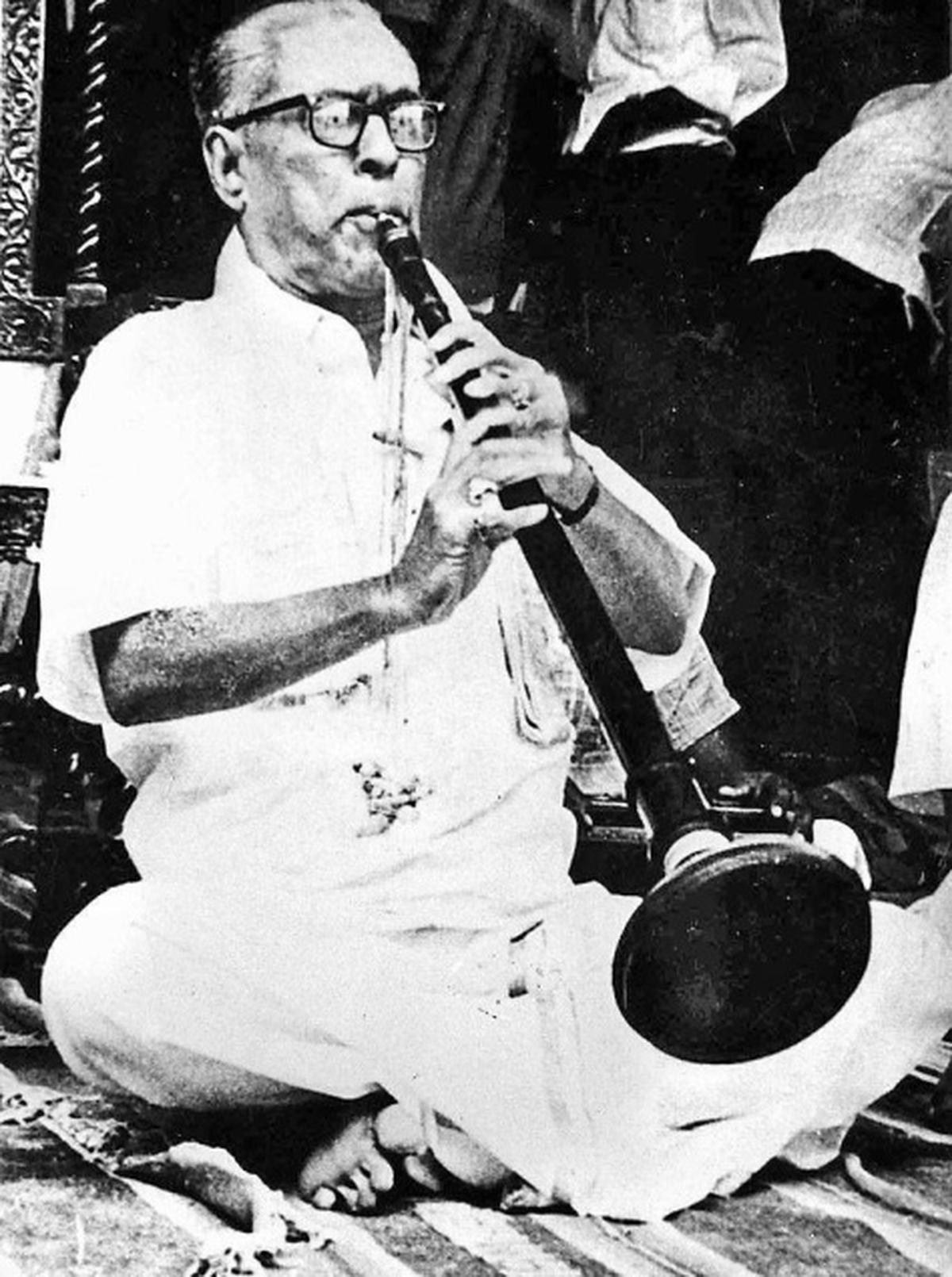

तिरुवेंगडु सुब्रमण्यम पिल्लई। | फोटो साभार: द हिंदू आर्काइव्स

बालासुब्रमण्यम के अनुसार, मूल वाद्य यंत्र नागस्वरम के दिग्गज थिरुवेंगडु सुब्रमण्यम पिल्लई की ओर से एक उपहार था, और इसका मूल स्वर तीन कट्टई (स्केल) में था। जबकि धातु के विस्तार ने स्वर को नीचे ला दिया, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधित वाद्य यंत्र की प्राकृतिक स्वर ध्वनि उस ध्वनि की तुलना में बहुत अधिक थी जिसे हम रिकॉर्डिंग में सुनते हैं (लगभग 1.5 कट्टई)। नागस्वरम को बजाने के लिए उससे जुड़ी डबल रीड (सीवली) की ध्वनि न तो संशोधित वाद्य यंत्र की प्राकृतिक ध्वनि है और न ही वह ध्वनि है जिस पर वेदमूर्ति अपने संगीत समारोहों में बजाते थे। यह स्पष्ट है कि उन्होंने जो संशोधन किए थे वे ‘प्लग एंड प्ले’ प्रकार के नहीं थे। बल्कि उन्हें अपने फूंकने के साथ असंगति की भरपाई करनी थी। इसी अंतर्दृष्टि के साथ वेदमूर्ति द्वारा अपने वांछित स्वर को प्राप्त करने की विजय की सराहना की जानी चाहिए।

यह हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि एक कलाकार ऐसी विशेषताएं क्यों लाएगा जो स्वाभाविक रूप से बारीक वाद्य बजाने में कठिनाई पैदा करेगी? दुर्भाग्य से, हमारे पास इसका उत्तर देने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत नहीं हैं। हालाँकि, कुछ रिकॉर्डिंग ने वेदमूर्ति के लिए संगीत की दुनिया में एक निर्विवाद स्थान को मजबूत किया है, जो यह दर्शाता है कि रागों की खोज करते समय उनके काफी अलग ‘सौंदर्य संबंधी विकल्प’ ने उन्हें अपनी सीमाओं के बावजूद संशोधनों की ओर प्रेरित किया होगा।

संगीत की दुनिया में प्रवेश करते समय जब टीएन राजरत्नम पिल्लई की शैली पूरे कर्नाटक संगीत जगत में धूम मचा रही थी, वेदमूर्ति की पसंद बिलकुल अलग थी। लंबे-चौड़े वाक्यांशों और उच्च सप्तक पर विस्तृत विस्तार से बजाने के विपरीत, जो वाद्य की महिमा को दर्शाता था, वेदमूर्ति ने अपने राग कैनवास को सटीक लेकिन नाजुक नोट्स के साथ चित्रित करना चुना। उनके वाक्यांशों के बीच सार्थक विराम ने उनके प्रस्तुतीकरण को एक रहस्यमय आकर्षण दिया। उनके विस्तार ज़्यादातर मध्य रजिस्टर में थे, केवल कभी-कभी उच्च रजिस्टर नोट्स को छूते हुए उन पर ज़्यादा समय नहीं बिताते थे। हमारे पास जो रिकॉर्डिंग और गीत सूचियाँ हैं, हालाँकि सीमित हैं, लेकिन संकेत मिलता है कि रागों का उनका चयन (जैसे, सुरुट्टी, नट्टईकुरंजी, सहाना और धन्यासी) उनके चुने हुए बजाने के तरीके से मेल खाता है।

नागस्वरम विद्वान टीएन राजरत्नम पिल्लई ने अपनी अनूठी वादन शैली से कर्नाटक संगीत जगत में तहलका मचा दिया। | फोटो साभार: द हिंदू आर्काइव्स

नागस्वरम पर जारुस

वीणा में, जारु को संभालना – एक प्रकार का गमक जो एक स्वर से अपेक्षाकृत दूर के स्वर तक निर्बाध रूप से फिसलने के माध्यम से उत्पन्न होता है, गोल ध्वनि प्रभाव उत्पन्न करता है क्योंकि यह कलाकारों को तारों पर आसानी से फिसलने में सक्षम बनाता है। लेकिन नागस्वरम पर उसी प्रभाव के साथ जारु का उत्पादन करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वेदमूर्ति द्वारा इस तरह की स्लाइडों को संभालने (उदाहरण के लिए सहाना में पा से री के लिए स्लाइड) ने कई लोगों को उनकी शैली को ‘नागस्वरम पर वीणा बजाने’ के रूप में परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया है।

उनके समय में, शायद यह आदर्श था कि राग अलापना केंद्रीय मंच पर रहे। और यहां तक कि जब किसी कृति से पहले बजाया जाता था, तो ध्यान राग की खोज पर होता था और वास्तव में चुनी गई कृति को राग प्रदर्शन के लिए केंद्रीय विषय के रूप में नहीं रखा जाता था। वेदमूर्ति इस पहलू में भी भिन्न थे। उनका दृष्टिकोण अद्वितीय था और राग अलापना की अवधि के साथ-साथ प्रदर्शन की सामग्री में संतुलन और संबंध की भावना थी, जो कि उसके बाद आने वाली कृति के संबंध में थी। एक धीमे दृष्टिकोण के प्रति उनका पालन न केवल कृतियों में, बल्कि जावलिस और तिरुप्पुगाज़ में भी कई टुकड़ों के लिए सामान्य से धीमी कलाप्रमण (गति) के चयन में देखा गया था।

वेदमूर्ति ने 1952 में तिरुचि में अरुणगिरिनाथर उत्सव में अपने संशोधित वाद्य यंत्र को पेश किया। इस वाद्य यंत्र के साथ उनका करियर एक दशक से भी कम समय तक चला। संभवतः, उनके रिकॉर्ड किए गए संगीत के 20 घंटे से भी कम प्रचलन में हैं। लेकिन, उन रिकॉर्डिंग में इतनी चमक है कि उनके निधन के छह दशक बाद भी उनका नाम महानतम लोगों में शामिल है।

प्रकाशित – 20 सितंबर, 2024 12:10 अपराह्न IST